Your new post is loading...

Your new post is loading...

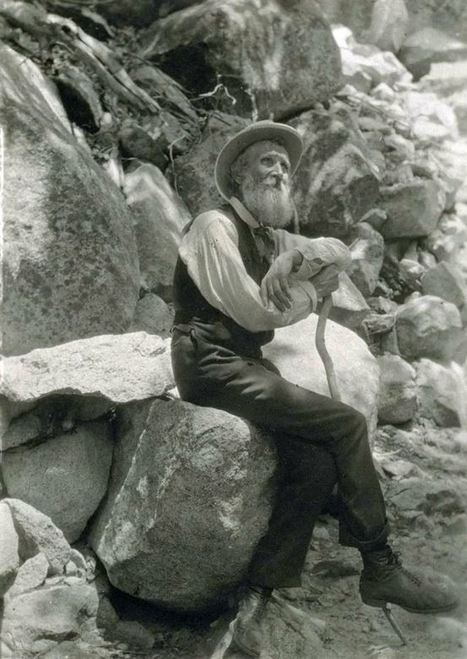

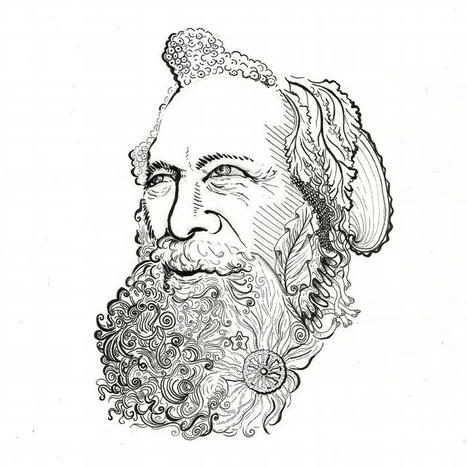

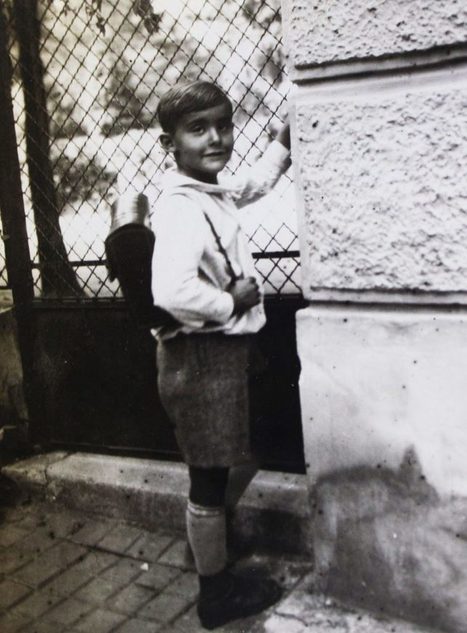

"Les conceptions de la nature sont aussi diverses que les cultures. Cette diversité cachée a des implications philosophiques et politiques." Fabrice Flipo et Frédéric Ducarme 10 mai 2021, 19:17 CEST •Mis à jour le 6 juin 2021 (...) Conserver le « patrimoine » naturel "'[La] définition de la nature comme ensemble extérieur et fixe a été historiquement mobilisée dans le cadre de la protection de la nature, calquée au XIXe siècle sur la protection du patrimoine ; on parlait alors souvent de la protection des « monuments naturels », ancêtre du concept de « patrimoine naturel ». Dans cette optique, la protection de la nature devait adopter les techniques et buts de la conservation du patrimoine historique : entretenir un objet dans un état déterminé pour empêcher sa dégradation (toute évolution étant perçue comme telle), qu’il s’agisse d’une cathédrale ou d’une montagne. On trouve cette vision chez les premiers conservationnistes américains de la génération de John Muir (1838-1914), et jusqu’à Aldo Leopold (1887-1948) ; l’objectif est de limiter les excès de la société industrielle, en la contraignant à laisser quelques espaces dans leur aspect initial tandis que l’exploitation se déchaîne ailleurs. La rapidité avec laquelle les grands espaces de l’Amérique des pionniers disparaissaient alors sous la dent des promoteurs a motivé ces militants à conserver çà et là, en marge de l’exploitation galopante, des « ruines » de ce temps révolu de l’Amérique sauvage, vestiges d’une période mythique bientôt glorifiée dans la littérature – par James Fenimore Cooper notamment – puis plus tard le cinéma. La logique est ouvertement la même qu’avec les vestiges antiques de la vieille Europe. Mais c’est aussi une vision qui n’a pratiquement de sens qu’en Amérique, où la colonisation a entraîné une conquête brutale, accompagnée par une idéologie créationniste qui suggère que les paysages sauvages ainsi consommés étaient demeurés intacts depuis l’origine du monde. Préservationnisme vs conservationnisme Cette conception d’une nature « mise sous cloche » a largement triomphé pendant une large partie du XXe siècle : on appelle ce courant le « préservationnisme », qui cherche à maintenir des zones préservées de toute activité humaine, dans un état qu’on voudrait croire « vierge ». Il s’est opposé au « conservationnisme », compris comme usage rationnel et durable des ressources biologiques, en particulier le bois qui demeure jusqu’à la Seconde Guerre mondiale une ressource stratégique. Gifford Pinchot, créateur du US Forestry Service, en fut aux États-Unis le symbole. Ce sont donc déjà deux conceptions de la nature, et de sa protection, qui s’affrontent : l’une qui pense la nature pour l’être humain, et une autre qui pense humanité et nature comme deux mondes séparés. En Europe, l’analyse que Martin Heidegger propose d’un barrage sur le Rhin, dans la Question de la technique (1954), confronte également deux conceptions de la nature qui épousent en partie cette dichotomie. La nature – ici, le fleuve – est conçue d’une part comme un processus sauvage doté d’une agence propre, et d’autre part, sous l’angle du barrage, comme un « stock » permettant d’extraire de l’énergie. Des labos à l’agriculture industrielle La « nature » comme stock de ressources susceptible d’être réarrangé et réorganisé pour son exploitation se trouve justifiée sur le plan philosophique par Descartes, pour qui la nature existait partes extra partes : en parties étrangères les unes aux autres, et inanimées. Descartes défendait d’ailleurs l’idée que les animaux sont analogues à des machines : la nature est pour les cartésiens un grand mécanisme. C’est encore de cette manière que les sciences de l’ingénieur – et partant de là, l’industrie – envisagent le monde. De fait, c’est sur la base de ce paradigme qu’elles ont transformé notre milieu de vie. Cette conception « extractiviste » ou « productiviste » de la nature, vue comme ensemble de ressources inertes à « valoriser », est régulièrement prise à partie par l’écologisme, qui pour sa part cherche à replacer l’humain dans une nature envisagée comme un système complexe et dynamique, dont l’équilibre se trouve menacé par une exploitation aveugle à son fonctionnement subtil. Si le socialisme s’est fixé pour but de combattre les ravages du paradigme industriel qui traite les humains comme des machines, l’écologisme fait de même avec la nature. Car si la vision productiviste de la nature s’applique superficiellement bien aux ressources inanimées, qui forment l’essentiel de notre contact quotidien avec la nature, sous une forme transformée – plastiques (pétrole), béton (sable, calcaire), métaux (minerais), etc. – elle s’applique moins bien au vivant, dans la mesure où celui-ci est animé et inclus dans un réseau d’interactions, et ne peut être aisément manipulé sans entraîner des conséquences en chaîne qui dépassent souvent leur instigateur. Pourtant, l’approche réductionniste (où la vie n’est envisagée que comme un phénomène physico-chimique), qui est souvent celle des sciences de laboratoire, demeure aussi celle de l’agriculture industrielle, qui peine à penser les conséquences indirectes de ses pratiques dans le temps et l’espace. Cette approche est aussi à l’origine des limites de ce modèle : une agriculture qui extermine la biodiversité et détruit les sols ; sols qui, en dépit d’apports d’intrants toujours plus nombreux, finissent par se minéraliser et perdre leur fertilité… Une nouvelle synthèse Certains acteurs sociaux, à l’image du réseau de l’agriculture paysanne (FADEAR), sont porteurs d’une autre vision, dans laquelle les vivants (humains ou non) coexistent, coévoluent. Sur le plan des idées, il s’agit de développer une écologie de la réconciliation, qui à l’instar des cultures non européennes replace l’humanité au cœur d’une nature parcourue de dynamiques, plutôt que face à un stock inerte comme l’Occident se l’est trop longtemps représentée. Loin d’un retour en arrière, l’écologie propose plutôt une nouvelle synthèse. Serge Moscovici, l’un des fondateurs de l’écologisme français, affirmait déjà dans les années 1960 que c’est la vision productiviste de la nature qui a donné naissance à l’écologie scientifique, et non l’inverse. L’écologie scientifique procède en effet en cherchant à mettre la nature en équations, pour la penser non plus comme un ensemble de stocks, mais comme un système de flux dynamiques en interconnexion permanente. Il estime que toutes les civilisations déterminent des « états de nature » différenciés, ce qui explique que ce qu’elles nomment « nature » ne soit jamais identique ; dans la société industrielle, le poulet devient l’oiseau le plus répandu sur Terre…" (...) [Image] John Muir en 1907. Francis M. Fritz/Wikimedia À lire aussi : Les quatre écologies de l’anthropocène

Au milieu des arbres, difficile de trouver son chemin, la mémoire ne suffit pas car les traces de notre passage se confondent avec la végétation, et la vue est impuissante à distinguer un sentier entre les branches. Rien ne sert de savoir quand on est perdu, il faut décider, se décider, et avancer, toujours tout droit, jusqu’à atteindre la lisière du bois.

Décider, observer, puis aller droit : la méthode paraît simple, c’est pourtant la plus difficile à mettre en œuvre. Et c’est parce que nous sommes tous, vivants que nous sommes, dans le milieu d’un forêt, que Descartes s’adresse à nous comme un guide de haute-montagne. Les Chemins de la philosophie par Adèle Van Reeth et Philippe Petit, 10.12.2012 [Image] Dans le milieu d’une forêt | Revue Etudes

https://www.revue-etudes.com/article/dans-le-milieu-d-une-foret-15081 via Philosophie en France

... La philosophe Joëlle Zask, spécialiste de la pensée de John Dewey, rappelle d’abord que le mégafeu n’est pas un feu de forêt ordinaire, puis met en évidence les causes de son émergence, et démontre enfin que le sujet nécessite une refonte totale des stratégies de prévention et surtout une remise en question profonde de nos habitudes de pensée. "L’évènement Pyrocène : ce que révèlent les mégafeux" nosheuressilencieuses 13 février 2021 Le mégafeu n’est pas un phénomène normal "Sur la base de la littérature scientifique et de l’état des connaissances, Joëlle Zask commence par décrire le phénomène et affirmer sa singularité. Le mégafeu est, en première comme en dernière analyse, une « question de taille » : un changement d’échelle entraînant un changement de nature. Son comportement est décrit par les spécialistes, témoins et survivants comme sans précédent : plus violent, plus rapide, plus volatile, il a pour caractéristiques fondamentales d’être incontrôlable et de détruire durablement les espaces touchés. A l’heure actuelle – mais leur fréquence ne fait qu’augmenter – seuls 3% des feux de forêts appartiennent à la catégorie des mégafeux, mais ces derniers sont responsables de plus de 90% des surfaces brûlées. Ils provoquent la destruction complète des paysages, ces espaces vécus qui structurent nos représentations et notre rapport au monde. En ce sens, le mégafeu produit « une fracture temporelle et spatiale psychologiquement insurmontable » (p. 147) pour les survivants. « Leur degré de gravité atteint celui des tsunamis, des éruptions volcaniques, des tremblements de terre. » (p. 14-15). Contrairement au feu de forêt classique, le mégafeu ne régénère pas la forêt, bien au contraire, il la détruit durablement." (...)

via La Philosophie Augmentée

Une oeuvre, une histoire. On redécouvre Jacques Ellul, ce penseur bordelais (1912–1994) dont plusieurs inédits sont attendus. « Penser globalement, agir localement. » Par Isabelle de Montvert-Chaussy

Publié le 18/06/2020 "« Penser globalement, agir localement. » Tout le monde répète cette phrase en forme d’adage. Mais qui sait qu’elle est le titre d’un recueil de chroniques (1) du penseur bordelais Jacques Ellul (1912–1994) ? Cet historien des institutions et théologien protestant énonçait, dès les années 1930, des idées aujourd’hui largement reprises sur l’écologie, la technique à outrance, « la sagesse d’une croissance lente », le nucléaire… Très connu aux États-Unis, où Aldous Huxley avait fait publier une de ses œuvres majeures, « La technique ou l’enjeu du siècle », il y est étudié dans les universités bien plus qu’en France. Mais à la faveur des crises successives, dont il envisageait la menace, grâce aussi aux ouvrages de son élève et exégète, l’universitaire bordelais Patrick Chastenet, on redécouvre, avec étonnement, ce visionnaire des préoccupations d’aujourd’hui." [Image] Couverture du livre "Penser globalement, agir localement" Crédit photo : Pyrémonde/Princi Negue

[via] Revue de presse Sciences Po Bordeaux

Scoopé par @Sciences Po Bordeaux

Alors que Michel Serres aborde, au travers du portrait tendre de l’écolier de demain, sa « petite Poucette », le bouleversement que provoque l’accès généralisé aux savoirs, Bernard Stiegler, champion des nouvelles technologies, invite à « reconstruire les conditions d’une attention profonde ». Martin Legros publié le 29 décembre 2020 "Michel Serres, professeur à l’université de Stanford, en Californie, membre de l’Académie française, a longtemps joué le rôle de passeur entre sciences et lettres. Dans Le Tiers-instruit, publié en 1991 (Bourin-Julliard), il fondait tout apprentissage sur la capacité à se détacher de l’acquis pour s’ouvrir à de nouvelles compétences. Son dernier ouvrage, Petite Poucette (Le Pommier), a marqué les esprits. À partir d’un portrait tendre et saisissant de l’écolier de demain, il met en lumière le bouleversement que provoque l’accès généralisé aux savoirs et parie sur l’inventivité du nouveau sujet de demain. Face à lui, Bernard Stiegler, champion des nouvelles technologies, qui dirige l’Institut de recherche et d’innovation (IRI), vient de créer à Épineuil, dans le Cher, une nouvelle école philosophique, ouverte à tous, l’académie Pharmakon.fr, qui diffuse ses enseignements simultanément sur Internet. Dans ses deux derniers livres, États de choc. Bêtise et savoir au XXIe siècle (Mille et Une Nuits) et Faire attention. Vocabulaire d’Ars industrialis (Flammarion), il se donne pour tâche de « reconstruire les conditions d’une attention profonde »." via @dm sur Philosophie en France

Voici un résumé d'un document sur une vision alternative de l'agriculture en rapport avec la pensée de Charles Fourier, rédigé par Joan Roelofs. Rethinking agriculture with Charles Fourier

November 26, 2009 - Michel Bauwens - The illustrated pdf version is here.

→ https://joanroelofs.files.wordpress.com/2009/11/fourier-and-agriculture.pdf ""Charles Fourier a été méprisé ou ignoré par les politologues, voire les théoriciens. Certaines de ses idées étaient "folles", mais tant d'autres étaient brillantes. Nous pouvons maintenant voir que même certaines idées "folles" étaient simplement prématurées, par exemple le réchauffement climatique. Ses travaux constituent un "catalogue de la terre entière" de solutions aux problèmes les plus insolubles d'aujourd'hui, tels que le travail agricole en démocratie, la dégradation de l'environnement, le consumérisme, la solitude, le déclin de la famille, la disparition progressive des repas nutritifs (et des repas partagés), les soins aux personnes âgées, l'ennui au travail, le chômage et la fragmentation des communautés par une politique "identitaire"." Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

« La sonorité des corps est en relation directe avec leur cohérence. L’expérience a démontré que leur capacité à transmettre un bruit est fonction de leur cohérence », affirme Schelling dans sa Philosophie de l’art (1802-1805), tout en précisant qu’il faut distinguer, pour bien comprendre ce qu’il dit, le « son articulé » de la « résonance » dont il s’agit ici : « Le son articulé est bruit, mais discontinu ; la résonance est bruit qui, en tant que continuité, est saisi comme un flux ininterrompu. » Là où le simple son est éclaté en une multiplicité d’éléments distincts, la résonance rassemble cette multiplicité sous une « unité ». La multiplicité devient alors une « multiplicité vivante ». Par Octave Larmagnac-Matheron, 15.12.2020

"Si un corps ne se réduit pas à l’agrégat de ses parties, c’est donc parce que ces parties s’harmonisent et vibrent de concert, selon Schelling. La résonance est l’expression véritable de l’intégrité des corps, de leur cohérence. Comme il le précise : « Le bruit même n’est rien d’autre que la restauration et l’affirmation, c’est-à-dire l’identité dans la cohérence, qui permet au corps […] de se reconstruire en son immobilité et en son Être dans soi-même. » Si, pour étayer son propos, Schelling s’appuie sur des expériences qui nous paraissent aujourd’hui farfelues, il a pourtant l’intuition d’une vérité scientifique aujourd’hui mieux comprise."

Quand nous abordons dans nos cours la question de la distinction entre croyances et savoirs (ou connaissances, je ne ferai pas la distinction ici), cette distinction repose sur un postulat qui pose bien des problèmes. Croyances et savoirs sont-ils, en effet, si facile de les distinguer ? L’objet d’une telle discussion anime les épistémologues depuis des lustres et en quelques heures ou lignes, il serait bien entendu illusoire d’apporter une réponse nuancée. Il est par contre possible de faire réfléchir à cette question, et de bien des manières. Nous proposons ici un atelier très simple à mettre en place, décliné sous la forme d’un débat boule de neige et permettant de faire émerger la complexité de cette problématique, donnant ensuite quelques pistes pour y répondre. Par Denis Caroti, 03.12.2020 Croyances ? Connaissances ? Le choix de l’affirmation "Pour faire réfléchir et discuter élèves, étudiants ou enseignants en formation, j’ai toujours choisi la même affirmation : « Les croyances s’opposent aux connaissances »" (...) [via] @dm - DIOTIME 2.0. Infos

Peur, indifférence, dégoût... Notre rapport aux insectes nous éclaire sur notre relation à l'autre. Plongée dans cet univers parallèle, minuscule et grouillant avec l'anthropologue Hugh Raffles. Télérama (abonnés) Weronika Zarachowicz Amélie Fontaine Publié le 28/04/16 mis à jour le 08/12/20 "Comment penser notre relation avec les « autres » ? Et comment parler des manières dont nos mondes, et les leurs, s'entrelacent ou s'ignorent ? Ces questions sont au cœur de l'anthropologie contemporaine, à l'instar des travaux des Français Philippe Descola et Bruno Latour ou du Brésilien Eduardo Viveiros de Castro. Tous apportent la preuve que d'autres façons d'habiter le monde sont possibles, aussi improbables paraissent-elles. Hugh Raffles, lui, a choisi de pousser la porte du minuscule, en partant d'un paradoxe : les insectes ont beau être les plus nombreux sur Terre, ce sont les êtres auxquels nous accordons le moins d'attention, au point qu'ils sont quasi oubliés des chercheurs — excepté « le volume colossal d'études génomiques menées sur la mouche du vinaigre ». Mais aussi parce que Hugh Raffles a été frappé par cette définition de l'écrivain Elias Canetti : « Les insectes sont hors-la-loi. » Autrement dit, ils ne comptent pas. Les tuer ne provoque rien en nous. Ni honte ni culpabilité. Comme l'écrivait Canetti, nous n'avons jamais intégré ces minuscules créatures dans notre conception occidentale de l'humanité. C'est la preuve, pour Raffles, que non seulement la plupart des insectes n'entrent pas dans notre univers moral, mais que nous autres humains vivons complètement en dehors de leur monde. « Ce sont les êtres les plus éloignés de nous, expliquait-il lors d'un passage à Paris, ceux qui nous semblent les plus impénétrables — à la fois puissants, dangereux, sublimes, mystérieux, matières à rêves et à cauchemars. » Entre eux et nous ? Une distance radicale. Pis encore que l'indifférence. « Les insectes ne répondent pas en termes de remords, d'amour ou de gratitude. Nous ne savons pas ce qu'ils pensent ou ressentent. Ni même s'ils pensent et ressentent ! » L'étude du minuscule nous révèle l'ampleur du désastre écologique Pour franchir cette porte du minuscule, encore fallait-il une méthode. Celle choisie par l'anthropologue est à la mesure de son sujet : une expérimentation follement libre, qui enjambe les frontières et oblige à regarder et à penser autrement. Une provocation aussi, vis-à-vis des conventions universitaires, que Raffles bouscule joyeusement, ce qui résonne avec son parcours éclectique (Raffles fut ambulancier, DJ, régisseur de théâtre, avant de bifurquer vers le prestigieux département d'anthropologie de l'université de Californie). Parce que « la vitalité de la vie elle-même fait exploser les barrières bien nettes des catégories scientifiques », il convoque l'histoire, la peinture, la musique, la biologie, la philosophie, l'économie, la psychanalyse, l'entomologie... Le résultat — une encyclopédie foisonnante (et une réussite littéraire), composée de vingt-six récits classés en abécédaire — fait penser à ces cabinets de curiosités qui, « en incitant à l'émerveillement (...) menaient à la réflexion philosophique et de là, à la connaissance vraie ». Prenons la lettre C, comme « Créatures de Tchernobyl » et comme « Cornelia Hesse-Honegger ». Cette singulière peintre-scientifique suisse a découvert l'impact de la catastrophe sur les punaises, indicateurs biologiques exceptionnels car particulièrement sensibles aux polluants absorbés par les plantes sur lesquelles elles vivent. Depuis, elle se consacre à l'étude et à la peinture des insectes vivant près des sites nucléaires, inventant sa propre méthodologie, déroutant les critiques d'art autant que les scientifiques. « Ses peintures, souligne l'anthropologue, nous rappellent que l'art et la science sont complémentaires et interdépendants, que leur séparation, comme le montrent bien les merveilleux lavis de Galilée, est le résultat d'une évolution des savoirs, ayant abouti à une ultra-spécialisation de disciplines toujours moins ambitieuses. » Symptômes du réchauffement Pour Cornelia, peindre est « une discipline qui s'apparente à une école de la vue, et nous enseigne comment voir en profondeur ». L'étude du minuscule aussi. Elle nous révèle notamment l'ampleur du désastre écologique, souvent invisible à nos yeux. Ainsi, le réchauffement climatique apparaît-il dans toute sa brutalité dès qu'on se penche sur les microscopiques « scolytes » qui déciment les pins à pignons par millions, les sécheresses à répétition faisant converger affaiblissement des arbres et suractivité des insectes. Les scolytes ne sont pas seulement des symptômes du réchauffement : ils l'accélèrent, en contribuant à la déforestation et à la libération du carbone stocké par les arbres... La lettre G nous entraîne en Chine, dans le monde fascinant et immémorial des combats de grillons. Un certain maître Fang, directeur d'un musée de Shanghaï dédié... aux grillons de combat, et lui-même dresseur de grillons, y communique avec ses insectes comme d'autres le font avec un chien ou un cheval. Et le « Livre du grillon », traité fondateur datant du XIIIe siècle et sans doute premier ouvrage d'entomologie au monde, décrit aussi les Cinq Vertus, « cinq qualités humaines que l'on trouve chez les meilleurs grillons, cinq qualités que grillons et humains partagent ». La lettre J, comme « Juifs », renvoie aux ténèbres. Hugh Raffles part d'un discours de Himmler — « l'antisémitisme, c'est exactement la même chose que l'épouillage » — pour rappeler que le génocide des Juifs coïncida avec une politique hygiéniste d'éradication des poux. « C'est l'effondrement définitif du clivage entre l'humain et l'insecte, l'effondrement qui donne le feu vert à l'extermination », avec le Zyklon B, développé pour lutter contre les poux et utilisé dans les chambres à gaz. La lettre Y, elle, nous raconte les « konchu-sonen », ces « garçons-aux-insectes » japonais, dont le cinéaste Hayao Miyazaki se revendique. Passionnés par l'étude des insectes, ils développent des capacités extraordinaires, des « yeux mushi » (des yeux d'insecte) dont l'attention au détail est inégalée, et forment un captivant phénomène culturel, symptôme de l'amour des Japonais pour les grillons, lucioles et scarabées. « Le phénomène a infiltré des pans entiers de la culture quotidienne, des magazines de luxe où des coléoptères glamour s'étalent sur double page jusqu'aux innombrables insectariums et papillonariums dispersés dans tout le pays », explique Hugh Raffles. Sans oublier l'ancien nom du Japon, Akitsu-shima, soit « l'île des libellules »... Autant de personnages, autant d'insectes, autant de tours et de détours que l'anthropologue emprunte pour nous faire découvrir un monde plus riche, plus vaste, qui remet en question l'exception humaine. Car jamais Hugh Raffles ne lâche son cap anthropologique : « J'ai voulu au départ écrire sur le monde vu par les insectes. Mais ils sont indéchiffrables. C'est devenu un livre sur les insectes et nous, guidé par ces individus qui entretiennent des relations particulièrement intenses avec eux. » Que faisons-nous d'eux, que font-ils de nous ? Interrogations auxquelles Hugh Raffles cherche à répondre pour « un grand public, et pas uniquement les universitaires. Utiliser un langage théorique ne m'intéresse pas. J'aime les détails concrets, pas les systèmes ». Comme l'intellectuel Yoro Takeshi et ses « yeux mushi », qui voient tout du point de vue des insectes. « Ces derniers lui ont appris que les appellations générales, comme "arbres", "feuilles" et surtout "nature" détruisent notre sensibilité pour les détails. Elles nous rendent violents, conceptuellement autant que physiquement. "Oh ! un insecte", nous exclamons-nous, ne percevant que la catégorie et non l'être lui-même. » Nous interroger sur la difficulté de construire une véritable maison commune Parler de notre relation aux insectes, c'est nous renvoyer en miroir aux relations que nous entretenons avec tant d'« autres », semblables et différents, humains et non humains. C'est nous interroger sur la difficulté de construire une véritable maison commune, à l'heure où l'Europe chasse les « autres », où la xénophobie du candidat Donald Trump triomphe aux Etats-Unis, où la « crise » environnementale se déploie à une échelle globale, exposant hommes, animaux, plantes, océans à ses conséquences. Alors, pourquoi ne pas essayer avec Hugh Raffles de comprendre ce que les insectes nous disent : « Apprends à vivre avec l'imperfection. Nous sommes tous dans le même bateau » ?" - À lire Insectopedia, de Hugh Raffles, éd. Wildproject

Illustrations Amélie Fontaine

Via Bernadette Cassel

... Les textes rassemblés dans ce numéro explorent l’inventivité des sociétés, présentes et passées, lorsqu’elles cherchent dans leur environnement une source d’inspiration pour fabriquer des objets et organiser leur existence collective selon des finalités variées. Les Livres de Philosophie: Techniques & Culture 2020/1 (n° 73) (...)

Bien au delà de la technique de jardinage à laquelle elle est trop souvent réduite, la permaculture est tout à la fois une philosophie, une science, un ensemble de techniques ou de pratiques, et une stratégie. La permaculture en route pour la transition écologique - SVT Dijon, 27.01.2018

"Une philosophie qui nous invite à adopter un positionnement bienveillant, à être dans une posture d’observation constante, à envisager les opportunités plutôt que les problèmes, à considérer les situations dans leur ensemble plutôt que fragmentées...

Applicables à de nombreux domaines (jardinage, éco-construction, gestion de l’eau...), la permaculture apparaît de plus en plus comme la solution qui nous permettra de répondre à l’ampleur de la crise écologique qui s’annonce.

Changer nos modes de vie pour produire nous-mêmes une plus grande part de notre alimentation, mieux préserver nos sols, économiser davantage l’eau et l’énergie."

Il s'agit d'une base de connaissances à la fois en création continue et historique. Un nombre important des données qui y sont rassemblées correspond à des informations qui n'ont jamais été publiées. Pour en avoir une idée, tirez une page en français au hasard → Information et biologie: une révolution conceptuelle pour le XXIe siècle / A revolution for the XXIst century

http://www.normalesup.org/~adanchin/ "Les organismes vivants comme pièges à information; Un futur pour la Science dans un monde dévasté; Biologie de synthèse / Synthetic Biology; Un prolongement de la pensée présocratique / Following presocratic philosophers" → Transformisme et chimie biologique 1800-1849

http://www.normalesup.org/~adanchin/histoire/1800-1849.html [Liens consultés le 30.08.2016]

OPIE-Insectes. « Miscellanées - Éloge du pou »

[...] « Le pou a adopté un genre de vie calme et tranquille. Il ne vole pas comme l'oiseau, il ne saute pas comme la puce; il est grave et posé comme l'exige la dignité de sa vie. Il marche d'un pas lent et mesuré, et ce qu'il paraît estimer surtout dans la philosophie, c'est le silence de Pythagore. En effet, le bruit est le plus grand ennemi de l'application de l'esprit, et une application non interrompue dépasse assurément la félicité humaine.

Toutefois le pou ne reste pas sans rien faire, car il est toujours à manger. Aristote a dit avec raison que l'homme est un animal sociable, et que cette qualité forme la base des États et des républiques. Cette vérité s'applique surtout aux poux; il faut ne pas les connaître pour en douter. Ils vivent fort bien en société entre eux et avec l'homme. » [...]

« Extrait de Éloge du pou, par Daniel Heinsius (1580?-1655). Traduit du latin par Victor Develay. Librairie des bibliophiles (Paris), 1870. »

« Pediculus humanus, Phthirius pubis (Phth. Pédiculidés) »

[Image] Librairie ancienne et autres trésors...: Francesco Redi, De Insectis. 1ere Edition hollandaise latine de 1671.

http://livresanciens-tarascon.blogspot.fr/2010/05/francesco-redi-de-insectis-1ere-edition.html

|

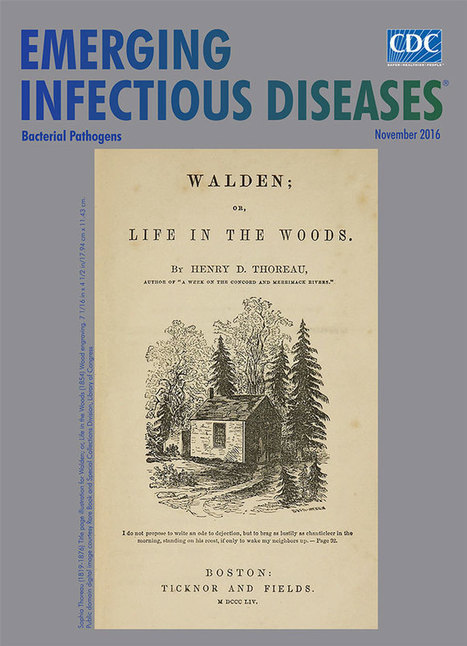

A Simple Sketch Symbolizing Self-Reliance - Volume 22, Number 11—November 2016 - Emerging Infectious Diseases journal - CDC - About the Cover [Image] "Sophia Thoreau (1819–1876) Title page illustration for Walden; or, Life in the Woods (1854) Wood engraving, 7 1/16 in × 4 1/2 in/17.94 cm × 11.43 cm. Public domain digital image courtesy Rare Book and Special Collections Division, Library of Congress." Traduction : Henry David Thoreau (1817-1862) est connu et célébré en tant qu'essayiste, poète, philosophe et naturaliste ; il était également géomètre, historien, militant antiesclavagiste, résistant aux impôts et enseignant. Les nombreux écrits de Thoreau sont rassemblés dans plus de 20 volumes, comprenant des livres, des articles, des essais, des journaux et des poèmes. Dans son livre le plus connu, "Walden ou la Vie dans les bois', publié en 1854, Thoreau décrit en détail ses expériences quotidiennes pendant les deux ans, deux mois et deux jours où il a vécu dans une petite cabane rustique qu'il a construite près de Walden Pond. Ce lac de 64 acres se trouve près de la ville de Concord, dans le Massachusetts, aux États-Unis, à proximité de l'endroit où Thoreau est né et a vécu la majeure partie de sa vie. Au départ, le livre a connu un succès modeste : il s'est vendu à 2 000 exemplaires en l'espace de cinq ans, mais a ensuite été épuisé jusqu'en 1862, année de la mort de Thoreau. Il figure aujourd'hui parmi les œuvres les plus connues de la littérature américaine. Ses chapitres consistent en des ruminations de l'auteur sur l'existence humaine, la société, le gouvernement, l'économie, la nature et d'autres sujets inspirés par ses observations quotidiennes sur les événements locaux ou ses rencontres rapprochées avec la nature. Dans un essai sur Walden intitulé "A Sage for All Seasons", l'écrivain et critique américain John Updike a déclaré : "Un siècle et demi après sa publication, Walden est devenu un tel totem de l'esprit de retour à la nature, de préservation, de lutte contre le commerce et de désobéissance civile, et Thoreau un manifestant si vivant, un parfait grincheux et un saint ermite, que le livre risque d'être aussi vénéré et illisible que la Bible". Thoreau est mort de la tuberculose en mai 1862, une maladie qui s'était manifestée pour la première fois en 1835 alors qu'il était étudiant au Harvard College. Il avait enduré plusieurs années de déclin de sa santé, à commencer par une bronchite. Nombre de ses grands projets ont été abandonnés à divers stades d'achèvement et auraient été perdus pour l'histoire sans le travail assidu de sa jeune sœur, Sophia Thoreau. Dans Walden, Henry Thoreau écrit : "Pendant plus de cinq ans, je me suis maintenu ainsi uniquement par le travail de mes mains, et j'ai constaté qu'en travaillant environ six semaines par an, je pouvais faire face à toutes les dépenses de la vie." Sophia, en revanche, a géré les affaires de la famille après la mort de leur père et, selon le Concord Museum, "a aidé à gérer l'héritage littéraire de son frère dans les années qui ont suivi sa mort, et elle est en grande partie responsable de la préservation de son héritage matériel". On se souvient également d'elle comme d'une enseignante, d'une naturaliste et d'une militante anti-esclavagiste. Sophia s'adonnait également au jardinage et à la culture des fleurs, et elle s'est occupée de son frère qui a succombé à la tuberculose. La réputation de Sophia Thoreau en tant qu'artiste, qui n'est pas exempte de critiques qui considéraient son travail comme simpliste, perdure en grande partie parce que c'est son dessin de la cabane près de l'étang qu'Henry a choisi pour la page de couverture de "Walden ou la Vie dans les bois'. Selon un article publié par la Thoreau Society, ce simple croquis "est devenu un symbole d'individualité et d'autonomie dans le monde entier." Dans son croquis, Sophia a représenté la cabane nichée parmi les arbres à feuilles persistantes et les arbres à feuilles caduques en dentelle. Un chemin partant de la porte indique le point de départ et d'arrivée des longues randonnées d'Henry dans la campagne ou de ses promenades presque quotidiennes vers Concord. Ce chemin conduisait également les visiteurs à la cabane rustique où Henry menait une vie largement solitaire : "J'avais trois chaises dans ma maison ; une pour la solitude, deux pour l'amitié, trois pour la société". Peut-être que le mode de vie actif d'Henry Thoreau et son amour du plein air l'ont aidé à vivre avec la tuberculose - la principale cause de décès de son vivant - pendant des décennies. Cette maladie a également emporté son grand-père, son père et sa sœur aînée. Son frère John, qui est mort du tétanos, vivait également avec la tuberculose. Le fait qu'autant de membres de la famille Thoreau soient morts de la tuberculose n'est pas remarquable : dans les années 1800, les conditions de vie aux États-Unis ont contribué à l'apparition de maladies infectieuses telles que la tuberculose, la dysenterie, le choléra, la malaria, la pneumonie, la fièvre typhoïde et la coqueluche. Depuis la première publication de "Walden ou la Vie dans les bois', les progrès réalisés dans le domaine de l'hygiène, l'avènement de la vaccination, le développement d'antibiotiques et l'amélioration des soins et du diagnostic ont considérablement réduit le nombre de décès dus à des maladies causées par de nombreux agents pathogènes respiratoires qui ont fait tant de ravages dans les années 1800. Cependant, au XXIe siècle, la myriade d'épidémies de nouvelles infections des voies respiratoires susceptibles de provoquer des épidémies ou des pandémies, notamment le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le syndrome respiratoire aigu sévère, la grippe H1N1 et les infections invasives à pneumocoques, souligne l'importance d'améliorer et d'évaluer en permanence les stratégies et les réponses en matière de surveillance publique, de diagnostic, de prévention et de traitement." Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Destinée à former des médiévistes mais partenaire de l’histoire contemporaine, école d’érudition et de savoir-faire professionnels, véhiculant une image tantôt austère et tantôt romantique, l’École nationale des chartes compose avec les contraires. Cette école singulière et unique au monde fête aujourd’hui ses deux-cents ans d’existence. DISCIPLINES ENSEIGNÉES À L'ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES

Voir également sur ce blog les pages « Biologie »

Publié dans

Environnement, Mathématiques, Philosophie Marqué avec Alexandre Grothendieck, anthropotechniques, biodiversité, biologie de synthèse, Charles Darwin, contexte, Cornelius Castoriadis, David Hilbert, environnement, éventuel, François Dufumier, François Jacob, hasard, Jacques Ellul, Jacques Monod, James Lovelock, Jean Perrin, Jean-Pierre Deléage, Konrad Lorenz, Marcellin Berthelot, nature, Patrick Bateson, Pierre Samuel, providence, religion, résilience, Richard Dawkins, scientisme, Stephan Jay Gould, transition écologique

Lors de la récente crise sanitaire, les scientifiques ont été spectaculairement projetés sur le devant de la scène. La nation applaudissait tous les soirs les héros de la santé, tandis que le bulletin sanitaire du pays tombait sur les écrans pour informer les citoyens et légitimer les décisions. On a aussi vu à cette occasion la multiplication des controverses, des expertises et des avis, chaque citoyen finissant par avoir le sien.

Peut-on dire que ce fut un grand progrès pour la démocratie ? Assurément si on en juge par l’ampleur de la discussion publique : elle n’était plus seulement le fait des experts, puisque des journalistes parlant au grand public, et parfois en son nom, s’emparaient des questions de celui-ci. On estime en effet qu’une démocratie fonctionne d’autant mieux que la participation des citoyens au débat public est la plus large possible. Le tour souvent irrationnel des débats a toutefois jeté un doute sur la nature de ce soudain engouement pour la science et sur la compétence du citoyen à former une opinion éclairée sur des questions qui dépassent sa compétence.

La puissance des outils de communication et de diffusion de l’information semble avoir autant servi la vérité que la fausseté. Lycée Lurçat – 48 avenue des Gobelins – Paris 13ème INSCRIPTION EN LIGNE : CLIQUEZ ICI Au programme : VENDREDI 12 MARS 2021 10H - 12H – Conférence-débat : Amy DAHAN, historienne des sciences (CNRS) : La question climatique entre sciences, expertise et politique. SAMEDI 13 MARS 2021 10H - 12H – Conférence-débat : Dominique LARROUY, maître de conférence (INSERM) : L’enseignement des sciences permet-il vraiment d’éduquer l’esprit critique des élèves ? via @dm sur Philosophie en France ___________________________________ Image via Facebook

À l’occasion de la rétrospective du sculpteur français Hubert Duprat au Musée d’Art Moderne de Paris, les éditions MF publient le premier ouvrage anthologique sur l’artiste. Couvrant peu ou prou l’ensemble de la période d’activité de l’artiste, cet ouvrage rassemble dix-neuf textes écrits entre 1986 et 2019. Si tous portent sur la démarche de l’artiste, chaque auteur – historien, écrivain, poète, critique ou théoricien, commissaire d’exposition – l’aborde sous un angle spécifique. L’œuvre de Duprat recèle en effet une épaisseur sémantique rare, qui répond à la nature très diversifiée de ses intérêts. Le lecteur pourra ainsi (re)découvrir les liens qu’entretient son travail avec différentes périodes de l’histoire des arts, des sciences et des techniques. de Hubert Duprat (contributions) Maison d'édition : éditions MF Collection : Hors collection août 2020 "Il appréciera sa dimension simultanément savante et sensible, bricolée et spirituelle, méditative et fulgurante, archéologique et anthropologique.

Qui connaît Hubert Duprat ne s’étonnera pas que ce soit l’artiste lui-même qui ait souhaité réunir cette matière qui, autrement, serait restée éparse. D’une part, son inclination intellectuelle, son désir d’embrasser tous les champs du savoir et tous les types d’approches a suscité en retour une variété d’analyse certaine, qu’il s’agit ici d’actualiser. D’autre part, les idées développées par les auteurs, nécessairement fragmentaires, composent dans la forme anthologique une totalité des plus éclairantes et solides. Le parallèle est tentant avec les réalisations de Duprat, dont la cohésion se constitue par agrégation, à la manière des mosaïques ou des marqueteries."

(...)

... La science, contrairement à la métaphysique et aux mathématiques pures, cherche à étudier et à connaître le monde… physique, vivant, voire social, concret dans tous les cas.

Or la science obéit à des principes et à des protocoles de vérification stricts, permettant la production de preuves, véritable critère de la vérité en science. Il faut donc souligner l’importance de la méthode expérimentale - où s’articulent Théorie et Expérience - contre la croyance en une toute puissance de la raison « pure ». (...) Apprendre la Philosophie, lundi 21 déc. 2020 Scoopé par @dm

sur La Philosophie Augmentée

Au XIXème siècle, d'Emerson à Thoreau, la pensée américaine développe une conscience écologique, faisant évoluer la nature d’une figure mélancolique à un vaste espace à découvrir mais aussi protéger… Les États-Unis sont-ils à l'origine de l’éthique environnementale moderne [...] Les Chemins de la philosophie par Adèle Van Reeth, 26.11.2018 "À la fin du XIXème siècle, aux États-Unis, la constitution de parcs nationaux comme le parc Yosemite témoigne de l’émergence de nouvelles valeurs écologiques.

À travers le concept de wilderness, des penseurs américains comme Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau ou Aldo Leopold, développent des outils de sauvegarde de la nature comme une éthique canonique de préservation pour Leopold. Aux États-Unis, ce dernier est considéré comme le père de la protection environnementale et le fondateur de l’éthique environnementale moderne."

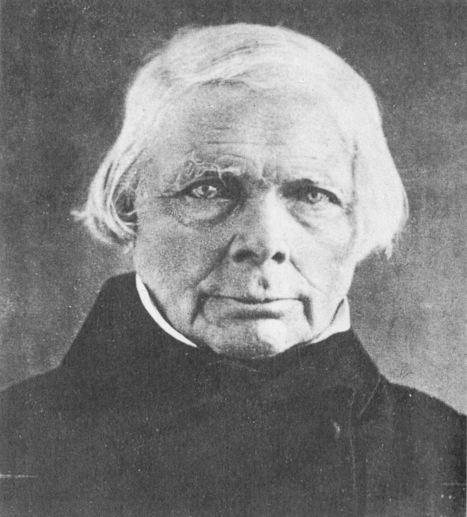

(...) [Image] Portrait de Ernst Heinrich Philipp August Hæckel (1834-1919) • Crédits : Raoul Fladoc _____________________________________________ Ernst Haeckel Ernst Heinrich Philipp August Hæckel, était un biologiste, philosophe et libre penseur allemand. Il a fait connaître les théories de Charles Darwin en Allemagne et a développé une théorie des origines de l'être humain. Wikipédia

Est-il encore utile de présenter C'est pas sorcier, l'émission de vulgarisation scientifique (mais qui en réalité a abordé tous les sujets, avec la même rigueur) produite par France Télévision de 1993 à 2014? Philosophie pour enfants & Pédagogie, 30.06.2020 - accéder aux différentes playlists réparties par thèmes

- Playlist sur la faune (111 vidéos) : cliquer ici. - Playlist sur l'alimentation et l'agronomie (57 vidéos) : cliquer ici. - Playlist sur les transports (91 vidéos) : cliquer ici. - Playlist sur l'écologie et le climat (73 vidéos) : cliquer ici. - (...)

Via Gábor Kántor

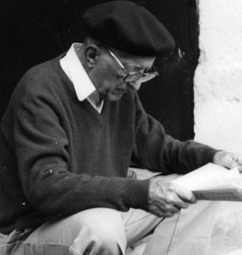

André Gorz, un penseur d’hier pour demain. Avant tout philosophe. Une enfance impossible. Né en Autriche en 1923 sous le nom de Gerhart Hirsch, il y vit une jeunesse difficile. Il s’applique en vain à correspondre aux attentes contradictoires de son père juif et de sa mère, catholique et antisémite, qui voudrait faire de lui un homme viril et germanique. (...) André Gorz, figure majeure de l'écologie politique - Lettre à G., le film Pionnier de l’écologie politique Dès les années 1970, André Gorz s’intéresse à l’écologie. Le Rapport Meadows, qui présente les limites de la croissance, vient seulement de sortir ; c’est l’apparition des prémisses du mouvement écologique mondial.

André Gorz ne cherche pas seulement à sauver la planète. À travers l’écologie, il défend une autre vision de l’homme, libéré du capitalisme et de la société industrielle. La défense de la nature passe par une meilleure compréhension de notre vie, de nos actes et du fonctionnement de notre société.

Ainsi, il invente la notion de « monde vécu » ou encore de « norme du suffisant » et se rapproche alors d’Ivan Illich.

Il souhaite également réduire la sphère marchande dans nos vies et développer les activités autonomes en tout genre (artistique, artisanale, jardinage, bricolage, etc.) et prône la mise en commun de toute une liste de biens et de services.

Un site dédié à la pensée de Bernard Charbonneau (1910-1996). Mots-clés

Comment développer une nouvelle vision relationnelle du monde où l’homme ne se pense pas en opposition à la nature ? Par Catherine Larrère, 25.11.2015 "Tant que l’on s’en tient aux équilibres de la nature, on perpétue les dualismes de la modernité (qui opposent l’homme et la nature, l’artificiel et le naturel, la culture et la nature) en se contentant d’en inverser les signes : au lieu de louer en l’homme le conquérant de la nature, on le dénonce comme son destructeur. Cela peut conduire à une dénonciation violente des hommes, au risque de susciter des critiques légitimes. Passer d’une vision statique à une vision dynamique, c’est surmonter ces dualismes, et inclure l’homme dans les processus que l’on veut encourager. Car l’écologie est la « science subversive » qui met en cause les certitudes réductionnistes de certains courants de la biologie (comme la biologie moléculaire), pour nous montrer que nous ne sommes pas des atomes indépendants, que l’homme n’est pas à part de la nature, mais en fait partie, appartient à un monde dont toutes les composantes sont interdépendantes. Telle est la bonne nouvelle que les éthiques environnementales – ou une « écosophie » comme celle d’Arne Naess – s’emploient à élaborer en termes philosophiques : comment développer une vision relationnelle du monde, comment passer d’une morale de l’arrachement (à la nature) à une éthique de l’attachement (à notre monde commun) ?" (...) → Écologie et société, L'écologie : science subversive ? - Par Robert BARBAULT - Encyclopædia Universalis (abonnés)

https://www.universalis.fr/encyclopedie/ecologie-et-societe/3-l-ecologie-science-subversive/ → L’écosophie, qu’est-ce que c’est ? - Par Hicham-Stéphane Afeissa, 29.10.2015 https://theconversation.com/lecosophie-quest-ce-que-cest-49824 → Écologie, communauté et style de vie (pour lecteur motivé) • Dehors • Grand angle, Deep Ecology, Agnès Gayraud, Écosophie, Environnement, Terre, Vivant, Arne Næss • Philosophie magazine

https://www.philomag.com/les-livres/grand-angle/ecologie-communaute-et-style-de-vie-7371

Ce n’est pas la fin du monde. C’est la fin d’une époque.

Nous sortons en effet des conditions biogéoclimatiques relativement stables pendant 11 500 ans de l’Holocène, qui firent de la Terre la mère des civilisations humaines. Et nous filons exponentiellement vers l’inconnu, vers des états que le système Terre n’avait pas connus depuis des millions d’années. La Terre est entrée dans une nouvelle époque géologique, l’Anthropocène, né il y a deux siècles avec la révolution thermo-industrielle.

Cette situation inédite et mal prédictible questionne les certitudes de notre modernité, notre mode de développement, notre être collectif au monde.

Le concept d’Anthropocène est désormais un signe de ralliement entre scientifiques des diverses sciences du système Terre, chercheurs des humanités environnementales (philosophie, histoire, anthropologie…) et acteurs des alternatives et des luttes socio-écologiques, pour penser ensemble cet âge dans lequel l’humanité est devenue une force géologique majeure, à l’origine d’une crise écologique globale et profonde.

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...